那天清晨,教育学院的李舒蕾站在先农坛的屋檐下,看着雨滴砸在青石板上溅起水花。原本计划拍摄的晴空突然转阴,团队成员们抱着设备躲雨时,泥土的芬芳混着雨水扑面而来。这个意外的瞬间,让她突然意识到:“中轴线守护的不是帝王威严,而是老百姓春种秋收的烟火气。”

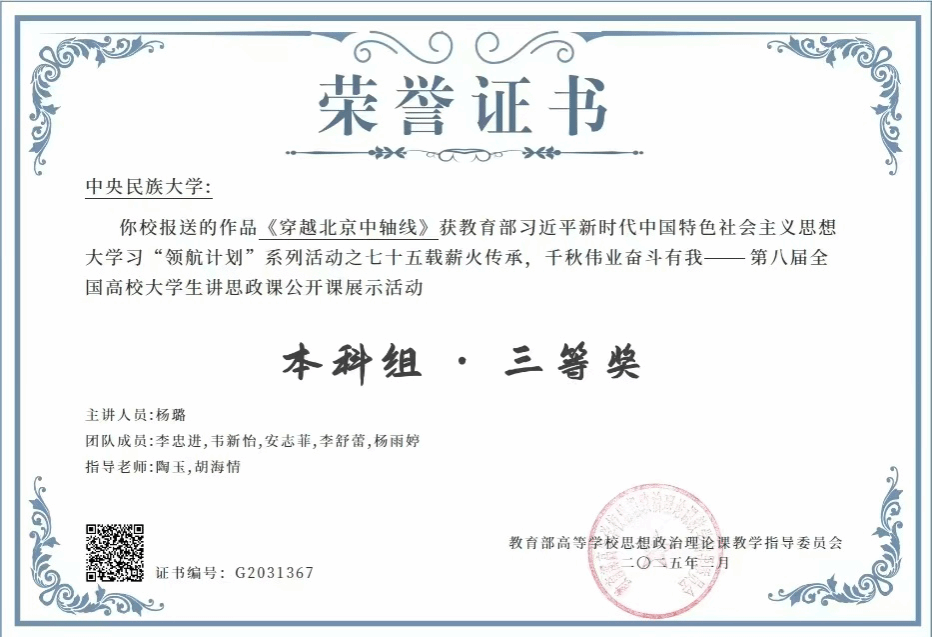

李舒蕾所在的这支由教育学院学生组成的团队,将教室里的思政课搬到了“北京中轴线”上。她们的作品《穿越北京中轴线》从1339所高校提交的5007部作品中脱颖而出,最终斩获了由教育部高校思政课教学指导委员会主办、南开大学马克思主义学院承办的第八届全国高校大学生讲思政课公开课展示活动本科组三等奖。

从景山公园的晨光到太庙的暮色,她们扛着三脚架穿梭在红墙碧瓦间,把“尚礼”“民本”“中和”三大主题,藏进了古建筑的飞檐斗拱里。

为了讲透“左祖右社”的布局智慧,负责文稿撰写的韦新怡在图书馆对比了一周明清舆图。在景山公园,一位散步的老人指着新旧叠压的砖石说:“历史可不只是书本里干巴巴的文字,还藏在咱老百姓天天走的这些路上。”这句话让她意识到:“课本里学的不是悬浮的理论,而是生长在晨钟暮鼓里的文化基因。”

拍摄过程充满了意外,先农坛闭园早,她们就赶在开园时拍摄;天坛游客太多,就要在一个机位等上很久才能拍。剪辑师安志菲在大量素材里反复挑选最能体现中轴线文化内涵的镜头。

“当我们在景山山顶拍摄时,围观的游客自发鼓掌,虽然会有些不好意思,但更多的是难以言表的喜悦,那一刻觉得所有辛苦都值了。”队长李忠进说。

这支平均年龄21岁的团队,用青年视角让700多岁的中轴线焕发新生。

提到获奖感受,李舒蕾说:“作为年轻一代的大学生,能够用自己的视角和方式讲述历史故事,与中华优秀传统文化对话,是一件很浪漫的事。”

从“被动接受”转向“主动输出”,她们把思政课“玩出了花”!

负责文稿撰写的杨雨婷说:“以青年视角揭开中轴线的文化肌理,让更多人看见历史褶皱中跃动的思想火花,我们能真正走出教室,将课上所学的理论知识与现实问题相结合,我觉得这样的学习方式很有意思,也很有意义!”

获奖团队作品截图

回忆起备赛过程,团队的指导老师、马克思主义学院的陶玉老师说道:“我们在指导团队的过程中,注重引导学生把思政课理论内容与社会实践有机结合,通过‘选题定向—社会调研—讲稿打磨—实践演练’的精细化流程,让同学们将相关理论的学习转化为生动的文化叙事。团队能够获奖,既是团队协作的结晶,也是对‘以学生为中心’教学改革的肯定。”

《穿越北京中轴线》的成功,是中央民族大学在大学生思想政治教育社会实践领域的一次生动展示。指导老师、马克思主义学院的胡海情老师说:“学校在指导大学生讲思政课中注重‘顶层设计’与‘学生主体性’的双向发力。一方面,学校积极组织参赛教师培训更新知识结构,并依托教育部统编教材统一教学标准,确保理论教学的规范性与前沿性。另一方面,教师将思政课教学从课堂延伸至社会,采用多样化的教学形式,通过参观红色基地、展示鲜活的案例、调查访谈等方式,形成‘理论—实践—反馈’的闭环,激发了学生主体的参与热情与创造力,增强了高校思政课的亲和力和有效性。”

文章转载自丨微信公众号:中央民族大学